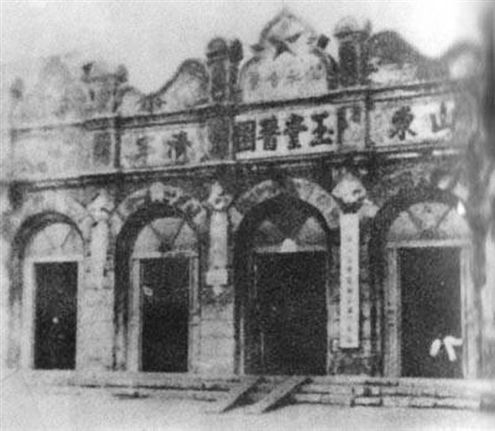

老济宁记忆之玉堂酱园

明清时期,由于大运河经过济宁,济宁州成了千里大运河沿岸的一座政治、经济、文化的中心。康熙五十三年(1714年),苏州船户戴阿大来济宁州做买卖,看到济宁人口稠密,买卖兴隆,便在济宁南门口买下了一方宝地,开起酱菜铺。那个时期开店铺讲究字号,戴玉堂图个吉利,便取名玉堂,又因他原籍苏州,故名姑苏戴玉堂。从此,声震国内外的玉堂酱园便在济宁运河岸边诞生了。

最初的姑苏戴玉堂只有三间门面,几个伙计,除自己加工一点黄酱、酱油、香醋之外,多数酱菜都有是从苏州潘万成进货,这些纯江南风味的小菜虽然色香味都有特色,如酱渍黄瓜,选料定点,黄瓜个头均匀,一斤称十三根,且要顶花带刺,经过上好的甜面酱腌出油光闪闪,透绿嫩脆的成品。再如包瓜、蘑茄,要选大小均匀的马铃瓜和五星茄,将加工出的成品包瓜纵横两刀剖开,瓜的边角翻卷,内装的核桃仁、杏仁、瓜籽仁、花生仁、青红丝、桂花等,闻之酱香浓郁,品之甜咸结合,诱人食欲。足见选材上的用心。

1783年,济宁富商冷长连联和官吏孙玉庭将玉堂买了下来,取消“姑苏玉堂”的名号,改名“玉堂酱园”。冷家和孙家都不好自己经营,便聘请了一位姓梁的总经理来经营,冷、孙两家都不插手,只年终分红,“所有权和经营权分离”的经济体制,比西方早了100多 年。他们还发行了股票,确定股东占股的多少,济宁玉堂也是世界上发行股票最早的商号。后来,冷氏退出股本,由官宦世家孙家独家经营。由于玉堂酱园注重质量和口味,规模和品种不断扩大,生产的酱菜、酒类南北风味兼有,十分畅销。当时的官员弹劾孙毓汶,说他“伐冰之家,与民争利”,孙毓汶争辩说,我家的酱菜园 子做的是“一个制钱的买卖”,是为民造福的。有官员来济宁巡查,让一个小孩拿着一个制钱到玉堂买腐乳,酱园的伙计给小孩一块腐乳,外加几滴磨油,还恭恭敬 敬地送了出来,方才相信孙毓汶所言不虚。1886年,已经升为军机大臣的孙毓汶将孙家“小菜”送进宫去。慈禧太后品尝后,连连称赞:“真是京省驰名、味压江南!”并命玉堂把酱菜当贡品,每年送进皇宫。从此,玉堂酱园在京城及大江南北名声大震。

民国初期,临清的“济美酱园”,北京的“六必居”,保定的“槐茂”,与济宁的“玉堂”齐名,被誉为江北四大酱园,玉堂酱菜顺着运河销遍四方。

玉堂酱园一直遵循“货真价实,童叟无欺”的店训。这朴实无华的八个字,道出了玉 堂酱园在经营上的“真经”。历届东家和经理们都讲究选料优质,精工细作,制订了“规矩牌”。“规矩牌”既有做事的规矩,也有做人的规矩,对犯错误的店员和 工人要“砸锅”,即开除,连大小头目也有“砸锅”的可能。所以,历代玉堂人做人做事都规规矩矩,道德品行让人无可指摘。这些严格的规矩、商德义举,在当时口碑相传,为玉堂赢得了无价的信誉。

玉堂酱园历经近300年,其间曾多次因天灾人祸和战争等因素陷入绝境,但每次都能够东山再起,再创奇迹,显示出了顽强的生命力。但是直到上个世纪九十年代初期,玉堂酱园衰落了,曾经一度厂房空荡荡的跑着老鼠和苍蝇,厂里资金欠缺、债台高筑,产品数量锐减,当年繁华的门前展销大厅,缩成了一小片,其余部分租给了歌舞厅、饭店等,工人们纷纷下岗自谋生路,以往进料出货如车水马龙般的大门口,现出一片“门前冷落车马稀”的 凄凉。玉堂的一位老职工何景春当了企业的领导,玉堂又慢慢恢复了生计。后来,济宁市政府实行“退二进三”的政策,将玉堂老厂搬出老运河边,迁到了济宁东 郊。运河老厂区被一家房地产公司开发成了一片高楼大厦,既破坏了玉堂的历史文化,也破坏了老运河边上的风景。离开运河的玉堂酱园还是那个玉堂吗?此后,玉堂酱园的生产经营也一直不算景气。现在,听说玉堂又准备搬迁到乡下去发展了,不知道玉堂今后的路会怎样。

作为一名济宁人,我深深地为这种现象感到一定的悲哀,但也怀揣着一丝期盼,既为过去的历史岁月有着一种缅怀之叹,同时也期盼,能有有识之士来保护好这种历史文化遗物,为那段曾经辉煌的岁月,再披一层新时代的光辉。