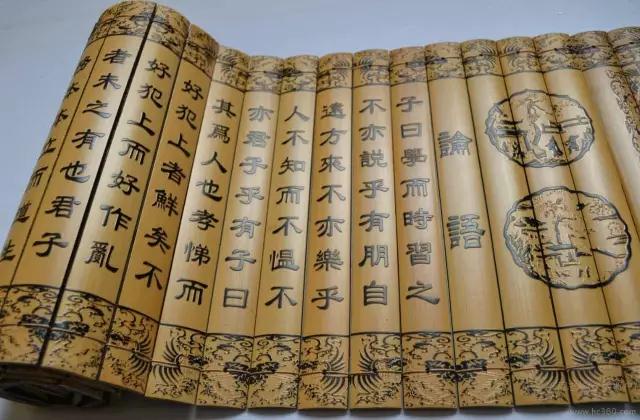

公山弗扰以费畔,召,子欲往。

子路不说,曰:“末之也,已,何必公山氏之之也?”

子曰:“夫召我者,而岂徒哉?如有用我者,吾其为东周乎?”

【译文】

公山弗扰盘踞在费邑图谋造反,叫孔子去,孔子准备去。子路很不高兴,说道:“没有地方去便算了,为什么一定要去公山氏那里呢?”

孔子道:“那个叫我去的人,难道是白白召我吗?假若有人用我,我将使周文王武王之道在东方复兴。”

钱穆说

公山弗扰以费畔:公山弗扰即公山不狃,季氏家臣。以费畔,畔季氏也。语详《左传》。或曰:其事在鲁定公十二年,孔子方为鲁司寇听政,主堕三都,弗扰不肯堕,遂畔,宁有召孔子而孔子欲往之理?《论语》乃经后儒讨论编集成书,其取舍间未必不无一二滥收,不当以其载在《论语》而必信以为实。或曰:弗扰之召当在定公八年,阳货入讙阳关以叛,其时不狃已为费宰,阴观成败,虽叛形未露,然据费而遥为阳货之声援,即叛也。故《论语》以叛书。时孔子尚未仕,不狃为人与阳货有不同,即见于《左传》者可证,其召孔子,当有一番说辞,或孔子认为事有可为,故有欲往之意。或曰:孔子之不助畔,天下人所知,而不狃召孔子,其志不在于恶矣。天下未至于不可为,而先以不可为引身自退,而绝志于斯世,此非孔子知其不可为而为之精神。则孔子有欲往之意,何足深疑。

末之也已:末,无义。之,往义。末之,犹云无处去。已,叹辞。或说:已,止义,当一字自作一读,犹云无去处即止也。

何必公山氏之之也:下之字亦往义。谓何必去之公山氏。

而岂徒哉:徒,空义。言既来召我,决非空召,应有意于用我。

吾其为东周乎:一说:言兴周道于东方。一说:东周指平王东迁以后,孔子谓如有用我者,我不致如东周之一无作为,言必兴起西周之盛也。就文理言,注重乎字,语气较重,应如后说。注重其字,语气较缓,应依前说。惟前说径直,后说委曲,当从前说为是。

南师说

公山弗扰是一个人,公山是姓,弗扰是名,费是地名。公山弗扰在费这个地方叛变了,独立了。这时鲁国的季家三弟兄,势力非常强,而季桓子的部下又叛变了。春秋时代的末期,发生种种叛变,社会非常混乱。公山弗扰叛变以后,使人来请孔子去帮忙,据说孔子准备去,子路大为不高兴。我们知道子路有好几次对老师不高兴,这次又大为不高兴了。他们师生之间感情有这样好,而彼此又这样了解。这次子路说:末之也已,(这个“末”字有人说古书上印错了,应该是“未”字。“之”字是至的意思。)老师你没有地方去了吗?什么地方不能去?公山弗扰这样一个叛变的人,令人看不起的人,你还要到他那里去吗?孔子说,他要来请我,我也不是主动的,假使有人肯真正用我的话,能听我的话,“吾其为东周乎!”这句话有两个解释,一是孔子说,我可以把这个时代挽回,仍然拥护东周;一是东周的文化可以重新在这个地方兴起来。实际上孔子去了没有?子路发了一顿脾气,并不是子路把他挡住,他本来是逗逗学生说想去,事实上,他绝不会去的。但子路这个人比较直爽,一听以为孔子真的要去。有好几次都是如此,像上论提到过,一次孔子说想要出国,子路就马上要跟着走了。这一次,子路也是听到了便跳脚,马上向老师提出反对意见。

编者悟

孔子和子路的师生情真是羡煞旁人。